◄

Im Juni 1994, als der Völkermord noch im Gange war, gelang es Alexis Briquet, Mitarbeiter der Schweizer NGO Terre des Hommes, die Evakuierung von etwa 1000 Kindern ins benachbarte Burundi auszuhandeln: Die Kinder hatten die Massaker der vorangegangenen acht Wochen überlebt – darunter Waisen, die beim Belgischen Roten Kreuz in Kigali Zuflucht gefunden oder in den umliegenden Stadtvierteln und auf dem Land überlebt hatten – und waren in der Sozialschule von Butare versammelt worden.

Viele von ihnen waren durch Schläge mit Macheten und Knüppeln verletzt worden. Den Helfern gelang es, sie unter katastrophalen Bedingungen und unter ständiger Bedrohung durch die Interahamwe-Milizen zu versorgen und am Leben zu erhalten.

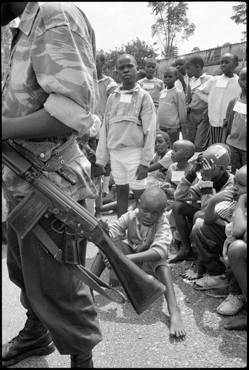

Die Tatsache, dass diese Transporte durchgeführt werden konnten, obwohl die Kinder besonders im Visier des Völkermordes standen (Tutsi-Kinder galten als potentielle zukünftige Feinde), ist wahrscheinlich auf ein zynisches Kalkül des Präfekten von Butare, Sylvain Nsabimana, zurückzuführen, der sich Straffreiheit im Falle einer Niederlage des extremistischen Hutu-Regimes erhoffte.1 Es handelte sich auch um eine mediale Kommunikationsoperation, um die laufende Vernichtung zu verschleiern und den „interethnischen Krieg“ vorzutäuschen, von dem die meisten westlichen Medien sprachen. Von den drei Transporten, die am 5. und/oder 6. Juni 1994,2 am 18. Juni 1994 und am 3. Juli 1994 stattfanden, wurde der zweite durch ein Team der BBC gefilmt und fotografiert.

Yvette Umuhoza, deren Portrait wir hier zeigen, gehörte zu diesem zweiten Transport. Sie ist auf zwei der vier Schwarzweißfotos und auf dem Farbfoto zu sehen, die alle von dem französisch-laotischen Fotografen Lâm Duc Hiên aufgenommen wurden. Yvette hat vor Kurzem Zugang zu diesen Fotos bekommen, dank der Nachforschungen und Recherchen der französisch-ruandischen Schriftstellerin Beata Umubyeyi Mairesse, die vor einigen Monaten in Buchform unter dem Titel Le Convoi (Paris, Flammarion, 2024) erschienen sind.

Diese Fotos sind erschütternd, denn sie zeigen uns Yvette und die Kinder des Transports unter Todesdrohungen, als die zu rettenden Kinder vor ihrer Abreise auf dem Hof der Sozialschule versammelt und dann in die Container-LKW „verladen“ werden. Keiner der Erwachsenen, die wir sehen, will sie retten, im Gegenteil: Sie wünschen sich, sie hinrichten zu können, wie sie es schon mit anderen Familienmitgliedern getan haben. Der Fotograf fängt diesen Moment höchster Anspannung ein, in dem die Kinder noch in den Händen der Mörder sind.

Wir wissen auch, dass im Halbdunkel des Containers ganz hinten Beata Umubyeyi und ihre Mutter liegen, die sich unter Decken verstecken mussten, weil sie zu alt waren, um gerettet zu werden. Auf der 30 Kilometer langen Fahrt von Butare zur burundischen Grenze wird der Konvoi unzählige Male angehalten, und jedes Mal ist die Bedrohung durch die oft alkoholisierten und mordlüsternen Milizionäre extrem.

Beata Umubyeyi Mairesse erinnert sich mit folgenden Worten an diesen Moment:

„Wenn der Lastwagen mit halb geschlossenen Türen fuhr, saßen wir im Halbdunkel und zogen einen Zipfel des Stoffes hoch, um zu atmen. Die Kinder wussten, dass wir da waren, sie wussten, dass wir uns vor den Augen der Mörder verstecken mussten, die an den Haltestellen im Halbdunkel lauerten. Vor jeder Schranke, an der die Milizionäre die Türen öffneten, um in den Lastwagen zu schauen, legten wir uns wieder unter die Lendentücher, bewegungslos, den Atem anhaltend, und die Kleinen in der letzten Reihe setzten sich auf uns“. Die sichere Ankunft des Konvois, selbst als die extremistischen Hutu-Milizen und das Militär die Anwesenheit von Beata und ihrer Mutter bemerkten, wurde zweifellos durch die Anwesenheit der Journalisten, insbesondere des BBC-Fernsehteams, ermöglicht.